453人伤亡,俄罗斯和乌克兰,何以至此?

更新时间:2022-03-25

硝烟弥漫的俄乌战争在西方世界的惊愕之中突然爆发,俄罗斯军队的雷霆之势瞬间打破了乌克兰大平原黎明的寂静,截至昨晚,俄罗斯军队已经从东、北、南三个方向突入乌克兰国境,各大城市的军事基础设施遭受沉重打击,首都基辅依然危若累卵。乌克兰犹如一个愤慨而又绝望的受难者,正在等待着末日的审判……俄罗斯与乌克兰,两个同根而生的东斯拉夫国族,为何最终走向同室操戈的结局?

本是同根生:基辅与莫斯科双中心的迭代

前蒙古时代(公元9-12世纪)的古代罗斯国家(留里克王朝)以今日乌克兰的首都基辅为中心,当时的俄罗斯境内则属于附庸地位。公元13世纪的蒙古西征改变了整个东欧地区的政治格局,受到严重摧残的基辅逐渐丧失核心地区,而作为莫斯科则凭“蒙古金帐汗代理人”的身份顺利晋升成为了东斯拉夫民族的新中心。

俄罗斯本土在早期罗斯国家中相对边缘化

两种地理中心模式的切换,首先在地理层面造成了乌克兰与俄罗斯两个同根民族的历史区隔。当过去的辉煌与新兴的希望相逢,两片土地对于谁是国族正统的争论自然会被埋植在未来的历史进程中。

后蒙古时代的沙皇俄国已经拥有东方的广阔纵深

边境上祖国:同样的反抗,不同的结局

从公元14世纪初开始,以莫斯科公国为首的东方罗斯人(俄罗斯人)掀起了反抗蒙古金帐汗国的斗争,在斗争中依靠自身力量不断成长的罗斯人将蒙古人的汗国纳入统辖,在与野蛮的对抗中形成迥异于中世界欧洲社会的民族性格与社会形态,日渐成为了一个浓烈东方色彩的东正教专制国家。在与西方争雄的同时,他们也不断向亚欧大陆深处拓展,建立了地跨欧亚的庞大国度。

图/东方式的俄罗斯沙皇伊凡雷帝

而反观位于蒙古人统治末梢的西部罗斯(尤其指乌克兰中西部地区)则处在蒙古人与中欧天主教势力(波兰—立陶宛)的平衡压迫下,特殊的地理条件让他们不再选择单枪匹马,而是利用借力打力的方式争取独立,这种看似巧妙的地缘博弈手法,却让他们在赶走蒙古人的同时沦为天主教王国波兰-立陶宛的附庸。

14世纪初,波罗的海沿岸的立陶宛大公国趁金帐汗国无暇西顾的当口,向南深入基辅罗斯的西部区域,打着解放罗斯人的旗号攻下基辅(1321年),流放统治基辅的最后一位留里克王朝成员斯坦尼斯瓦夫。从此刻开始,西部罗斯地区(乌克兰中西部)开始走向与东方俄罗斯同胞截然相反的异化发展路径。

位于西端的加利西亚—利沃夫与沃伦等地(也就是今天乌克兰境内反俄势力的大本营,与波兰接壤)的罗斯人甚至接受罗马教皇洗礼,一度公然背弃了罗斯民族传统的东正教义,宗教文化的潘多拉魔盒一旦打开,两个同胞民族的殊途便再所难免。

图/利沃夫天主教堂

游走的忠诚:徘徊于西方与俄罗斯之间的人群

从15世纪开始的近四百年之间,处在沙皇俄国与波兰-立陶宛中间地带的西罗斯人(乌克兰人先民)被迫在中东欧两大强国之间频繁站队,他们没有东部罗斯人强大的中央集权,只能以碎片化的方式臣服游走其间。

乌克兰西部的加利奇—沃伦公国长期为波兰—立陶宛王国实际控制,受到了波兰式民主、日耳曼式城市自治与意大利文艺复兴的全盘欧化影响,最终形成了与俄罗斯迥然不同的文化品质。

图/西欧式风格的利沃夫城

东部临近沙皇俄国的领土,如今天的顿巴斯(普京承认为独立国家的卢甘斯克—顿涅茨克),在15世纪末便纳入沙皇俄国管辖,毗邻的地理环境外加长期的政治经济密切联系,让这一片地区对俄国有着天然的亲近感。

而在此之间,广大第聂伯河流域的乌克兰人则在不断的战争中成为牺牲品与受害者,大量乌克兰人流离失所,成为了游牧的哥萨克人群体。这群突厥语中意为“自由人的自治群体一方面意图与专制的沙皇俄国保持距离,另一方面同样希望继续反抗波兰—立陶宛的统治,这种飘忽不定的忠诚使他们成为东西两面拉拢与争取的对象,却无法让他们形成真正的民族国家,他们的处境正如同“乌克兰”这一称呼的含义一般,是生活于边界上的游民。

图/哥萨克骑兵

这荒唐混乱的岁月不仅让乌克兰地区出现了历史认同的混乱,更在不同的乌克兰区域形成了对民族认同的巨大撕裂,为今天乌克兰境内混乱的局面埋下伏笔。

公元1654年,哥萨克领袖赫梅利尼茨基代表乌克兰哥萨克向俄国臣服,虽然使俄国与乌克兰的再次牵手成为可能,俄罗斯帝国也在公元18世纪末通过三次瓜分波兰战争,得到了除西端以外的大部分乌克兰领土,并将之称为“小俄罗斯”或“新俄罗斯”。

但是,近五百年的历史断层显然难以通过帝国的强权统治来简单缝合。受到西方文化熏染且向往自由的乌克兰哥萨克感受到来自东方同胞的别样目光与压迫,隐隐怀揣着一丝对自由的野望。

乌克兰诞生:想象共同体的突然实践

俄罗斯帝国在19世纪的历史转型期中,由于对外战争的无度与对内改革的混乱,使得其大俄罗斯沙文主义的统治模式日益弥漫在整个帝国境内,然而相对分裂的乌克兰并没有形成一个统一的民族主义组织,叶卡捷琳娜大帝对乌克兰哥萨克半独立地位的取消彻底泯灭了乌克兰人的主权,但是随着欧洲民族主义思潮的崛起,曾经跟随沙俄大军远征法兰西的乌克兰人同样受到了思想上的启蒙,而1905年革命带来的风潮也间接促进了这一地区民族意识的崛起。

1905年革命动摇了沙皇统治,同时也激发了乌克兰的民族意识

而当时处在奥地利统治下的西乌克兰(加利西亚与沃伦)则将古老的乌克兰概念“古为今用”,让处在沙皇压迫下的乌克兰民众有了一个对于共同民族的希望与归宿。这一想象共同体最终在一战之后化为现实,沙皇俄国的突然瓦解导致了乌克兰地区的瞬时权力真空,短暂独立的“乌克兰人民共和国”让乌克兰人看到了一个新的可能。

图/独立初期的乌克兰人民共和国

一群来自乌克兰各地受到自由民族主义熏陶的团体(乌克兰进步主义者协会与各种年轻人意见领袖)在基辅成立了一个协同机构,名为“中央拉达”(Central Rada,意为“中央会议”,今天的乌克兰依然沿用了这个机构称呼)。著名乌克兰历史学家格鲁雪夫斯基在圣索菲亚教堂广场上向游行队伍发表了演说“乌克兰人!千年的枷锁已被打破,你们解放的时刻到了!”他们在演变为一个独立国家政府的同时还创造了一个独特的国家历史象征——乌克兰国徽。

国徽的内容包括借鉴自基辅大公弗拉基米尔时代钱币的三叉戟和一个哥萨克人的头像,这种民族文化认同的塑造是一种人为的历史联结造影,把曾经以基辅为中心的古老罗斯王国、哥萨克人塑造成乌克兰历史的具象源流,并将始终处在西方控制下的加利西亚徽章作为底色,从而为乌克兰民族的构建提供了现实凭据。这种人为塑造的历史想象缀合尽管颇具吸引力,却显然缺乏现实政治根基。

图/乌克兰国徽

对抗强权:列宁馈赠下的分裂社会

公元1918-1920年间,亲近俄国的乌克兰东部地区因为与俄罗斯的重要经济联系而成为了布尔什维克的基地,苏俄也凭借乌东地区迅速组建了后来的乌克兰苏维埃政权(首都为哈尔科夫,即是昨天俄罗斯率先进驻的东乌省份),东部地区的亲俄势力最终在莫斯科方面的支持下推翻了刚刚成立的乌克兰人民共和国(可能将于近日发生在乌克兰的剧情惊人相似)。

图/乌克兰领土变化

列宁为了安抚乌克兰民众并强化苏维埃在乌克兰的地位,从而将乌克兰东部地区从俄罗斯直辖正式划分给乌克兰这一划分虽然塑造了一个庞大的乌克兰,却也让乌克兰境内差异化的民族认同毫无保留的展现出来。这些被划分给乌克兰的地盘不仅包括卢、顿、哈三省,更包含着同样亲俄的赫尔松、敖德萨与扎罗巴热等南部港口三省,这些省份不仅在语言文化上与俄罗斯更为亲近,在经济政治联系上与俄罗斯也更为密切,列宁的馈赠着实丰厚,却也让乌克兰正式成为了一个“兼容并包”的国度。

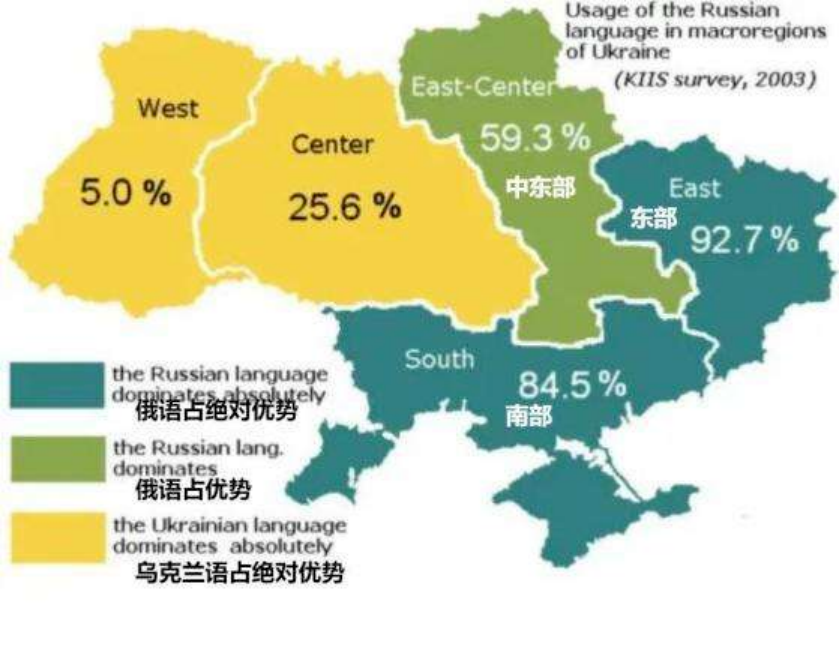

图/今日乌克兰的语言使用情况

在经历了30年代乌克兰大饥荒与切尔诺贝利事件之后,俄罗斯主导的苏联在以农牧业为主的西部乌克兰的威望日益下降,而因为工业与港口经济受到政策倾斜的东部乌克兰则相对态度暧昧,而作为礼物赠予乌克兰的克里米亚,更是因为纯粹的俄罗斯人人口比例而独立于乌克兰体系之外。这种分裂的状态在古今历史经纬与经济地理的共同作用下,终于塑造了今天的乌克兰。

图/乌克兰大饥荒纪念活动

苏联倒塌的三十年间,继承了大量苏联工业遗产的乌克兰,并没有趁机完成对自身民族国家的重新构建,甚至在政治转型历程中彻底沦为西方势力的依附性国家,不仅在经济私有化过程中一败涂地,在经济上沦为后苏联国家中最贫困的国家之一,政治上则充斥了寡头政治对国家权力的掠夺,贪污腐败横行。

图/贫穷的乌克兰市集

地区寡头政治下的乌克兰政党政治又恰好成为分裂主义滋生的温床,比如乌东地区顿涅茨克的寡头集团支持亲俄的亚努科维奇(2014年下台的亲俄乌克兰总统)与地区党,而第聂伯河以西的寡头集团则选择支持亲欧的尤先科(乌克兰前总统)、季莫申科(乌克兰前总理),这种政党政治带来的社会撕裂感,最终让积蓄的历史矛盾集中爆发,从而使乌克兰滑向了失败国家的道路。

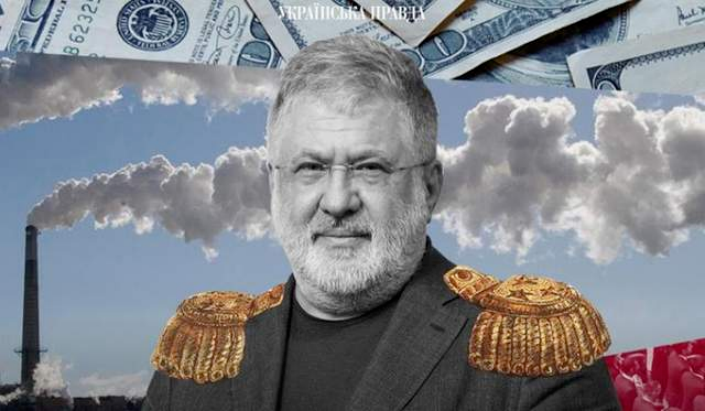

图/泽连斯基背后的金主寡头——科洛莫伊斯基

在这场故事中,似乎乌克兰人民的每一步都有自己的正确的选择和坚守的理由,但是结果却已经是无可逃避的失败与混乱,这就是一个伴随着乌克兰前世今生的不解罗生门。

.png)

.png)

.png)

.png)